|

この記事の概要 ・建物滅失登記は建物の全部を解体したときや火災によって焼失したときに登記簿に反映させるために行うもの ・建物を解体したら1カ月以内に建物滅失登記を行わなければならない ・権利関係も絡まない比較的簡単な不動産登記となっているため、自分で申請を行うことも可能 |

2015年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって、倒壊の危険性があるまたは衛生上問題があるような空き家は税金が軽減されなくなりました。

また2023年12月13日に施行された改正空家等対策特別措置法により、これまでの「特定空家」になる前の段階として、新たに「管理不全空家」という区分が設けられました。

「管理不全空家」とは、放置すれば将来的に「特定空家」になるおそれがある空き家のことです。

この「管理不全空家」に対しても、市町村が指導・勧告を行うことができ、勧告を受けた場合は同様に固定資産税の住宅用地特例が解除されることになりました。

そのため、不要な空き家は放置せずに解体するのがおすすめです。

しかし、解体すると建物滅失登記が必要になります。

ここでは、建物滅失登記の内容や申請方法、怠ることのデメリットについて紹介します。

この記事の目次

建物滅失登記とは?

建物滅失登記は建物の全部を解体したときや火災により焼失した際に登記簿に反映させるために行うものです。

また、登記簿に記録されている建物が既に存在しないケースでも、建物滅失登記が必要となります。

不動産登記法57条により、「建物を解体したら1カ月以内に建物滅失登記を行わなければならない」という申請義務が課せられているため、これを怠った場合には10万円以下の過料に処される可能性があるので注意しましょう。

さらに、建物の一部または付属建物が取り壊しや焼失になった場合は、建物滅失登記ではなく、「表題部変更の登記」を申請しなければなりません。

法務局に建物滅失登記を申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、役場で手続きをしなくても課税台帳から外れることになります。

建物滅失登記の手続きが完了次第、申請を行った建物の登記簿は閉鎖されて、表題部には抹消の表示がされる仕組みになっています。

その際、建物の「所有権」や「抵当権」などの権利に関する登記は残したまま閉鎖されます。

以上のことから、建物滅失登記は建物における死亡届と例えられることもある登記となっています。

建物滅失登記に必要な書類

建物滅失登記を行うためには、下記の書類が必要です。

こちらで詳しく説明していきます。

①建物滅失登記の登記申請書

登記申請書は必ず必要な書類になります。

法務局に取りに行くか、ホームページからダウンロードすることで入手でき、費用は無料です。

登記申請書には登記簿謄本に記載されている不動産番号や構造、床面積などを記入します。

自分で記入する場合、黒のボールペンまたはインクなどで記入する必要があり、鉛筆での記入は不可です。

コピーし、控えをとっておくと良いでしょう。

②滅失した建物の登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面(各階平面図)

登記簿謄本や図面などは法務局で入手可能です。

またオンライン請求で取得することもできます。

建物の登記簿は、全部事項証明書を取得するようにしましょう。

図面は、公図、地積測量図、建物図面及び各階平面図をすべて一括で請求できます。

登記簿謄本では記載されている所有者の住所と氏名を確認するようにしましょう。

・住所が異なっていた場合

戸籍の附票や住民票の写しなど住所が変更された証明書が必要です。

・氏名が異なっていた場合

戸籍謄本や除籍謄本など、登記に記載された氏名と現在の氏名がつながる書類が必要です。

抵当権がついていないことも確認しておきましょう。

③建物滅失証明書

解体業者などが間違いなく解体したことを証明する書類で、建物取毀(とりこわし)証明書とも呼ばれています。

自分でインターネットなどを参考に証明書を作成し、解体業者に印鑑だけ押してもらい、送り返してもらう方法も有効です。

④解体業者の代表者事項証明書と会社の印鑑証明書

建物滅失証明書に記載されている工事人が、その解体業者本人であることを証明するための書類が必要になります。

業者から「代表者事項証明書」と「会社の印鑑証明書」を建物滅失証明書と一緒に送付してもらうようにしましょう。

⑤滅失した建物が存在したところの地図

住宅地図は新しい版のものを図書館などで借りるか、Googleマップを印刷して該当建物がわかるように印をつけます。

一般的には、インターネットで地図を入手する方法が手軽ですが、住宅地図は1500分の1もしくは3000分の1の縮尺で作成されているため、Googleマップを使用する際は縮尺に注意しましょう。

Googleマップの地図データや航空写真は、法務局が管理する「公図(こうず)」や「地積測量図(ちせきそくりょうず)」と必ずしもピッタリ一致しません。

そのため、このズレに気づかず、「Googleマップでここだから」と判断して申請すると、隣の地番の建物として滅失登記を申請してしまうなど、根本的な間違いを犯す可能性があります。

もしくは、手書きの地図でも構いません。

⑥委任状

ご自身で法務局へ出向いて手続きを行うのが難しい場合、第三者に代理を依頼するには「委任状」という書類が求められます。

これは、ご家族や知人に頼むケースだけでなく、土地家屋調査士といった専門家に申請を代行してもらう場合も同様に必要です。

専門家を介さずに個人の方へ代理を依頼するのであれば、インターネット上で公開されている文例やテンプレートを参考にすると、スムーズに書類を作成できるでしょう。

委任状に記載すべき主な内容は、「登記の目的」、「登記原因」、「対象となる不動産の情報」、そして「代理を委任された方の氏名と住所」です。

なお、押印には原則として実印を用いなければならず、その印鑑が本人のものであることを証明する「印鑑証明書(建物所有者のもの)」を一緒に提出する必要があります。

⑦現地の写真

建物滅失登記に必須ではありませんが、解体した証明に現地の写真を撮っておきます。

現地の写真は、解体前の写真があると建物を解体した証明に利用できます。

居住地域が離れている場合などは、無理に用意する必要はありません。

解体した業者が施工した証明として工事完了後に添付する場合もあります。

ここまで建物滅失登記に必要な書類について解説してきました。

書類に不備がある場合、補正が必要になり、余計な手間が生じる可能性があります。

そのため、書類に不備や不足がないかを十分確認し、余裕を持って準備することをおすすめします。

建物の所有者が亡くなっている際に必要なもの

解体した建物の所有者が亡くなっている場合は、亡くなっていることを証明する書類と申請人が相続人であることを証明する書類が必要です。

相続関係書類として、申請者の戸籍謄本と所有者の住民票の除票などが必要です。

遺産分割協議書のような遺産に関する書類や法定相続人全員の承諾書類は必要ありませんが、解体前に同意を得ておきましょう。

・所有者の戸籍謄本・除籍謄本

所有者が亡くなっていることの証明に、建物所有者の戸籍謄本または除籍謄本を用意します。

亡くなった方に配偶者や子供が同じ戸籍に残っていれば戸籍謄本を、戸籍に誰もいない場合は除籍謄本を取得します。

戸籍謄本や除籍謄本は管轄の役所で取り寄せるか、郵送で取り寄せることも可能です。

自治体のホームページに取得方法や必要書類、費用が記載されているため、確認すると良いでしょう。

申請費用の他、申請者の本人確認書類の発行費用が必要になる自治体もあります。

・申請者の戸籍謄本

建物滅失登記を相続人が行う際には、手続きをする方ご自身の戸籍謄本を提出するのが一般的です。

これは、亡くなられた建物の所有者との法的な相続関係を証明するために必要となります。

ただし、被相続人(亡くなった所有者)の戸籍謄本や除籍謄本に、申請者が相続人であることが明記されている場合は、別途ご自身の戸籍謄本を用意する必要はなく、提出を省略できます。

なお、戸籍謄本を取得する場所は、現在お住まいの(住民票のある)自治体ではなく、本籍地を管轄する市区町村の役所となりますので、その点にご注意ください。

入手する際の手順は、亡くなった所有者の戸籍関連書類を取り寄せる場合と同様です。

・所有者の住民票の除票または戸籍の附票

不動産の所有者が亡くなられた際の相続登記などでは、登記簿上の住所と故人の最終住所とのつながりを証明し、本人確認を行う必要があります。

この証明のために、「所有者の住民票の除票」もしくは「戸籍の附票」のいずれかが必要です。

人が亡くなると住民票は「除票」という形で保管されます。

また、「戸籍の附票」は、その方の戸籍が作成されて以降の住所変遷を記録したものです。

これらの書類を戸籍謄本や除籍謄本と共に用いることで、所有者の同一性を法的に明らかにします。

なお、戸籍の附票は本籍地で管理されているため、戸籍謄本などを取得する際にまとめて申請すると、手続きの手間を省くことができます。

建物滅失登記を自分で行う際の流れ

建物滅失登記の申請は、建物の所在地を管轄する法務局に郵送、または持参して申請します。

マイナンバーカードを持っている場合、オンラインで登記申請をすることができますが(ICカードリーダライタが必要)、持っていない場合、書面での届け出が必要となります。

法務局に出向いて申請する場合の申請方法と注意点

法務局に持参して申請する場合には、法務局が業務を行っている、平日の午前8時30分から午後5時15分までの時間に行かなければなりません。

また登記手続きには予約が必要な場合もあるため、書類を確認してもらいたい場合などは事前に管轄法務局のホームページ等で確認することをおすすめします。

書類を提出後、補正(軽微な不備を訂正すること)の連絡があれば申請に使用した印鑑を持って対応します。

登記所から登記完了証が発行されれば、建物滅失登記は完了です。

登記完了証を受け取る際にも申請した時と同じ印鑑が必要です。

建物滅失登記の完了は、登記事項証明書を取得することでも確認が可能です。

郵送で申請する場合の申請方法と注意点

自分で申請を行う場合で、平日に法務局に行くことが難しいときなどには、郵送での申請も可能です。

郵送で申請する場合には、申請書の入った封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、「登記完了証」を返送してもらうための返送用封筒を同封します。

郵送する際はできる限り書留郵便を使用しましょう。

また返送用封筒についても書留郵便(簡易書留・レターパックプラス520を含む)を利用するようにしましょう。

郵送で申請すれば、原則として法務局に出向く必要はありません。しかし、書類に不備があると補正が必要になり、余計な手間が生じることもあるので注意が必要です。

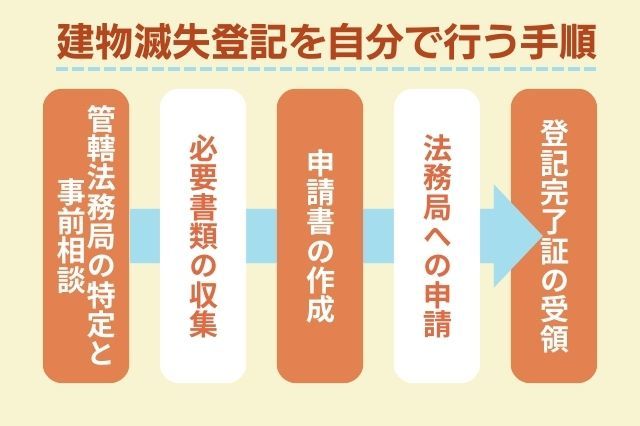

建物滅失登記を自分で行う手順

費用を抑えたい方のために、ご自身で滅失登記を申請する手順を詳しく解説します。

ぜひ、参考にしてくださいね。

1.管轄法務局の特定と事前相談

まず、申請先となる法務局を調べます。

注意点は、最寄りの法務局ではなく、対象の建物があった所在地を管轄する法務局に申請する必要があることです。

管轄は法務局のウェブサイトで確認できます。

法務局ホームページ「管轄のご案内」

法務局には無料の「登記相談窓口」が設置されていることが多いです。

作成した書類に不備がないか、提出前に一度見てもらうことを強くおすすめします。

これにより、手戻りを防ぎ、スムーズな申請が可能になります。

2.必要書類の収集

次に、申請に必要な書類を集めます。

先述した「建物滅失登記に必要な書類」を参考に必要書類の収集を行ってください。

3.申請書の作成

「2.必要書類の収集」で取得した申請書に必要事項を記入します。

建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などの「建物の表示」に関する情報は、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載と一字一句違わないように正確に転記してください。

登記原因として「令和〇年〇月〇日取壊し」のように、解体日を記載します。

4.法務局への申請

書類一式が揃ったら、「1.管轄法務局の特定と事前相談」で調べた管轄法務局に提出します。

提出方法は、先述したように法務局に出向く方法と郵送があります。

5.登記完了証の受領

申請後、書類に不備がなければ、通常1週間から10日ほどで手続きが完了します。

完了後、法務局から「登記完了証」が交付されますので、これを受け取って全ての手続きは終了です。

登記されていない建物を解体した場合

法務局に登記されていない家屋を取り壊した場合、建物滅失登記を申請する必要はありません。

その代わり、家屋が所在する市区町村の税務担当部署に対して「家屋滅失届」を提出する義務があります。

建物が登記済みかどうかを判別するには、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書をご確認ください。

通知書に記載されている建物の所在地番の欄に「家屋番号」の記載がなければ、その建物は未登記であると判断できます。

未登記であることを確認後、管轄の市区町村役場の税務課窓口へ家屋滅失届を提出します。

その際、解体工事を請け負った業者が発行する「建物滅失証明書」や、ご自身の「印鑑証明書」などの添付が必要です。

もし火災で建物が失われた(焼失した)場合は、消防署が発行する証明書(り災証明書など)が滅失証明書の代わりとなります。

届出用紙は、各市区町村の固定資産税担当係で入手することが可能です。

注意点として、届出が受理された後、役場の職員が現地を訪れて状況を確認する場合があります。

なお、登記済みの建物を解体した場合は、法務局へ建物滅失登記を行えば、その情報が法務局から市区町村へ通知される仕組みになっています。そのため、ご自身で家屋滅失届を提出する必要はありません。

建物滅失登記を怠ることのデメリット

先述したように、不動産登記法第57条により、建物の所有者は、建物が滅失した日(解体工事が完了した日や、災害で倒壊した日)から1ヶ月以内に滅失登記を申請する義務があります 。

この義務を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。

10万円の過料もさることながら、滅失登記を放置することによる実生活上のデメリットはさらに深刻です。

金銭的な損失や将来の計画への支障にも直結するため、以下の起こりうるデメリットを把握しておきましょう。

・土地の売却ができない

建物を解体したあとで土地を活用したい場合や購入希望者がいた場合、建物滅失登記が完了していないと更地であっても土地の売却ができません。

・解体した建物に固定資産税がかかり続ける

登記が残っている以上は、建物はあるものとして課税対象のままになってしまいます。

ただし、建物を解体して更地にすると、「住宅用地特例」による軽減税の対象外になり、固定資産税が高くなるため注意が必要です。

建物の劣化が進んでおり、売却を予定している場合、中古住宅として売り出すより、更地のほうが買主を見つけやすいでしょう。

よって売却の見込みが立つまでは更地にせず、引き渡し前に解体し、更地渡しとすれば、固定資産税を抑えることもできるでしょう。

・建て替えができない

解体した建物の代わりに新しい家やアパートを建築しようと思っても、登記上に以前の建物が残ったままになっていれば、建築許可がおりないため新たに建てることはできません。

・建物の所有者が亡くなった場合に建物滅失登記の手続きが煩雑になる

建物滅失登記をせずに長年放置されているうちに、所有者が亡くなってしまった場合、手続きが煩雑になってしまいます。後日何らかの理由で建物滅失登記が必要となったとき、亡くなった人の戸籍謄本か除籍謄本などの書類が余計に必要となるためです。

このようなデメリットを受けないためにも、解体などで建物滅失登記が必要になった場合には、その日から1カ月以内に手続きを完了しておくべきでしょう。

建物滅失登記の代行依頼先

前述の通り建物滅失登記は建物を解体したら1カ月以内に行わなければならないという、時間の制約が存在します。

法務局での慣れない作業などを自分でできる自信がない、書類を揃える時間がないといった場合には、土地家屋調査士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

費用はかかりますが、平日に時間を取ったり自分で書類を作成したりすることが難しい場合には、確実に登記申請を行ってくれる専門家に依頼をすることで安心できます。

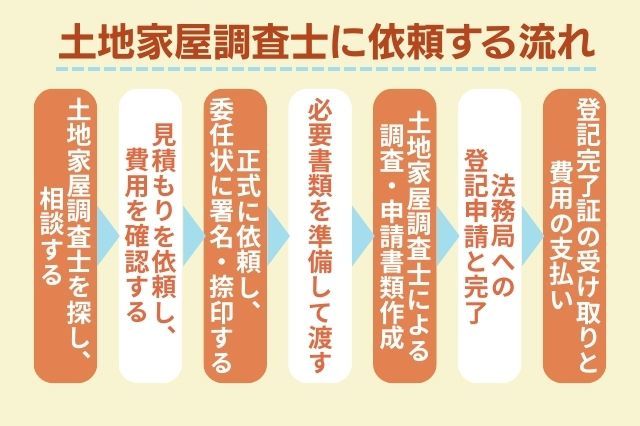

土地家屋調査士に依頼する流れ

専門家である土地家屋調査士に依頼することで、複雑な手続きをスムーズかつ正確に進めることができます。

依頼する際の一般的な流れは以下の通りです。

1.土地家屋調査士を探し、相談する

まずは、登記を依頼する土地家屋調査士を探します。

探し方には、以下のような方法があります。

- インターネットで検索する: 「〇〇市 土地家屋調査士」など、お住まいの地域名で検索します。

- 知人や不動産会社から紹介してもらう: 家を建てた際のハウスメーカーや、付き合いのある不動産会社に相談してみるのも良いでしょう。

- 土地家屋調査士会のウェブサイトで探す: 各都道府県の土地家屋調査士会には、会員名簿が公開されている場合があります。

土地家屋調査士が見つかったら、電話やメールで連絡を取り、建物を解体した旨を伝えて滅失登記を依頼したいと相談します。

2.見積もりを依頼し、費用を確認する

相談の際に、登記にかかる費用の見積もりを依頼します。

土地家屋調査士に支払う報酬の相場は、一般的な木造住宅で5万円前後です。

ただし、建物の大きさや構造、添付書類の取得状況などによって費用は変動します。

見積書を受け取ったら、以下の内容を確認しましょう。

- 報酬額: 土地家屋調査士への手数料です。

- 実費: 登記事項証明書の取得費用など、手続きに実際にかかる経費です。

- 合計金額

複数の事務所から見積もりを取って比較検討することも可能です。

3.正式に依頼し、委任状に署名・捺印する

見積もり内容に納得したら、正式に業務を依頼します。

土地家屋調査士が代理人として登記申請を行うために必要な委任状が渡されるので、内容を確認の上、署名・捺印します。

この際、本人確認書類(運転免許証など)の提示を求められることが一般的です。

4.必要書類を準備して渡す

登記申請には、依頼者が用意する必要のある書類があります。

主に以下の書類を準備し、土地家屋調査士に渡します。

- 建物の解体証明書: 建物を解体した工事業者から発行してもらいます。

- 解体業者の印鑑証明書・代表者事項証明書: 解体証明書に押印された印鑑が本物であることを証明するために必要です。

- 所有者の住民票または印鑑証明書: 登記簿上の住所と現住所が異なる場合に必要です。

これらの書類を土地家屋調査士が確認し、申請の準備を進めます。

5.土地家屋調査士による調査・申請書類作成

依頼を受けた土地家屋調査士は、法務局で以下の調査を行い、登記申請書を作成します。

- 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得

- 公図や地積測量図、建物図面などの確認

- 現地調査: 建物が完全に取り壊されているか、現地に赴いて確認します。

すべての調査が完了したら、滅失登記の申請書を作成し、法務局へ提出する準備を整えます。

6.法務局への登記申請と完了

土地家屋調査士が代理人として、管轄の法務局に建物滅失登記をオンラインまたは書面で申請します。

申請から登記が完了するまでの期間は、約1週間〜2週間が目安です。

7.登記完了証の受け取りと費用の支払い

登記が完了すると、法務局から登記完了証が発行されます。

土地家屋調査士からこの登記完了証と、登記事項証明書(建物が抹消されたことが記載されたもの)などを受け取ります。

最後に、見積もり通りの費用を支払い、すべての手続きが完了となります。

建物滅失登記の費用相場

建物滅失登記には、どれくらいの費用がかかるのか把握しておきたいですよね。

こちらでは、「自分で行う場合」と「土地家屋調査士に依頼した場合」に分けて建物滅失登記の費用相場をご紹介していきます。

建物滅失登記を自分で行うか土地家屋調査士に依頼するべきか悩んでいる方は、ぜひ比較する際の参考にしてください。

<自分で行う場合>

自分で建物滅失登記を行う場合、必要書類を揃えるために必要な費用は約1,100円です。

法務局の窓口で申請すると、登記事項証明書(建物の登記簿謄本)600円と地図等情報500円が必要です。

費用は収入印紙で支払います。収入印紙は法務局の販売窓口もしくは郵便局で購入可能です。

さらに事前にオンライン請求を行い、窓口で交付を受けるとそれぞれ490円、440円の合計930円に費用を抑えることができます。

支払いについてはネットバンキングまたはペイジーに対応したATMで電子納付する必要があります。

<土地家屋調査士に依頼した場合>

土地家屋調査士に建物滅失登記の申請を依頼する際、一般的にかかる費用は3万〜5万円が相場です。

費用の内訳としては、登記申請の代行報酬のほか、事前の調査や書類作成にかかる費用、申請手数料などが一式で含まれていることがほとんどです。

なお、不動産登記と聞くと司法書士を思い浮かべる方も多いですが、表示に関する登記である建物滅失登記は土地家屋調査士のみが代理申請を行える業務です。

【ケース別】滅失登記のよくある質問

ここからは、多くの方がつまずきやすい滅失登記における疑問について解説します。

ご自身の状況と照らし合わせながら、ご確認ください。

解体業者からもらう「建物滅失証明書」を紛失・取得できない場合は?

「上申書」を提出することで代替できる場合があります。

「何十年も前に解体したため業者が不明」「解体業者がすでに廃業してしまった」などの理由で、建物滅失証明書が手に入らないケースは少なくありません。

このような絶望的な状況でも、諦める必要はありません。解決策として「上申書(じょうしんしょ)」という書類を提出する方法があります。

上申書とは、申請者自身が「建物滅失証明書を提出できない理由」と「建物が確かに滅失している事実」を記載し、署名・捺印して法務局に事情を説明する書類です。

この上申書を添付することで、証明書の代わりとして認めてもらえる可能性があります。

ただし、どのような記載が必要かなど、事前に管轄の法務局や土地家屋調査士に相談することをおすすめします。

建物が共有名義だった場合は、全員の同意が必要?

共有者の一人から申請可能で、全員の署名・捺印は不要です。

建物が夫婦や兄弟などの共有名義になっている場合でも、申請のために共有者全員の実印や印鑑証明書を集める必要はありません。

法律上、共有者の一人が代表して申請することが認められています 。これにより、共有者が遠方に住んでいる場合などでも、スムーズに手続きを進めることができます。

登記簿に知らない人名義の建物や、何十年も前に解体した建物が残っていたら?

名義人によって対応が異なります。

法務局への「申出」という方法もあります。

土地の登記簿を調べたら、全く身に覚えのない名前の建物や、祖父の代に解体したはずの建物が残っていることがあります。

-

名義人が先代(祖父母など)の場合

この場合は、所有者がすでに亡くなっているケースと同様に、ご自身が相続人として滅失登記を申請できます。 -

名義人が全くの他人の場合

これはより複雑なケースです。この場合、土地の所有者として法務局に対し、「登記簿に誤って記録が残っているので、調査の上、職権で登記を抹消してください」とお願いする「申出」という手続きを行います。法務局が調査を行い、建物が存在しないことを確認できれば、職権で登記を閉鎖してくれます。ただし、調査に時間がかかる場合があります。

滅失登記について理解を深めれば自分で申請も可能

建物滅失登記は、登記簿を正確に保つための重要な手続きです。

一方で、権利関係も絡まない比較的簡単な不動産登記となっているため、自分で行うことも可能です。

ただし法務局での慣れない作業などを自分でできる自信がない、書類を揃える時間がないといった場合には、土地家屋調査士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

費用はかかりますが、平日に時間を取ったり自分で書類を作成したりすることが難しい場合には、確実に登記申請を行ってくれる専門家に依頼をすることで安心できます。

不動産売却を検討している場合仲介会社選びが重要

建物の劣化が進んでおり、売却を検討している場合、どこの不動産会社へ依頼すればいいかわからないという方も多くいらっしゃるでしょう。

不動産仲介業者を探す際は売主・買主ともに正しく理解できるよう、きちんとした説明をしてくれる信頼できる業者へ依頼することが重要です。

信頼できる不動産会社とは、自身の希望に沿い親身になり、なおかつ無用なトラブルをなるべく避けるよう動いてくれる不動産会社です。

不動産売買に関する知識がなく、所有している不動産をどのような方法で売却すればいいかわからないという方は一括査定サイト「イエイ」の利用をオススメします。

「イエイ」では、国内主要の不動産会社や地元に強い地元密着の不動産会社などとの取引があり、多様な不動産会社から自身に合う不動産会社を見つけやすいのが利点です。

フォーム内に物件情報を入力することで複数の不動産会社から売却査定金額を確認することができ、簡単に相場を知ることも可能です。

また信頼できる担当者が見つかれば、そのまま不動産会社に仲介を依頼することもできるので、安心して売却活動を進めることができるでしょう。

「イエイ」を使って効率的に不動産会社選びを行いましょう。

無料一括査定はこちら

無料一括査定はこちら